[Publicado originalmente en Tomajazz el 24 de diciembre de 2004]

Hackensack, Nueva Jersey, Nochebuena de 1954.

– ¡Jack! ¿Dónde vas?

– ¡A casa de los Van Gelder!

– No tardes, que tienes que ayudar en la coci…

El portazo que dio al salir ahogó la súplica de su madre. Jack llevaba días, semanas, esperando este momento. Por algo se había pasado el verano cortando el césped de los Van Gelder, y el otoño recogiendo la hojarasca. Tanto trabajo para llegar tarde a una cita por culpa del almuerzo del día de Nochebuena, ocasión poco memorable donde las haya.

Llegó jadeando al porche de los vecinos y apenas pudo proferir palabra cuando la señora Van Gelder le abrió la puerta. Sonrió al verle, se llevó el dedo a los labios y susurró: “llegas tarde, tendrás que esperar a que terminen esta canción”.

“¿Canción? Pero si es un blues”, pensó Jack mientras se sentaba en las escaleras junto a la puerta del salón, desde donde se oía con claridad un piano. Estaba temblando. La carrera, los nervios, la anticipación y… “¿eso que suena es de verdad un blues?” Llevaba meses implorando a Rudy para que le dejara asistir a una grabación de las que hacía en su casa, meses de insistente acoso hasta que consiguió doblegar la incredulidad del hijo de los Van Gelder, reacio a dejar que un mocoso quinceañero se acercara a su equipo de grabación, con el que llevaba un par de años trabajando para pequeñas compañías de discos, que apreciaban la calidad de su trabajo aunque el estudio fuera en realidad la sala de estar de sus padres.

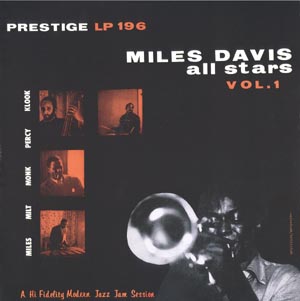

El piano enmudeció en cuanto sonó una trompeta diáfana, que a Jack le sonó a Miles Davis. A pesar de su edad, se tenía por experto en jazz. Había heredado temporalmente los discos de su hermano, que regresaba ese mismo día de Corea a tiempo para la Navidad. Al poco sonó el tema, un blues, en efecto. Y de pronto, el silencio, al que siguieron voces.

– ¡Monk!

– …

– ¿Por qué coño has hecho eso, hijoputa?

– ¿El qué?

– ¡Joder, ponerte a mi lado en mi solo y mirarme de esa manera…!

– ¡Oh! Como no tenía que acompañarte no me hacía falta quedarme sentado…

Jack llevaba un rato aprovechando el resquicio que dejaba un cable que salía del salón para observar a los hombres, todos negros, que reían mientras el trompetista negaba en silencio sentado en una banqueta.

En eso se abrió la puerta y oyó la voz de Rudy, sorprendido tras sus gafas de científico despistado. “¡Ah!, hola Jack, pasa”. Rudy salió y él entró. Nadie contestó a su tímido “hola” y se sentó en una silla junto a la grabadora. Había un hombre blanco hablando con el negro más alto, que no parecía escucharle, mientras bebía a sorbos de una botella de ginebra.

Rudy regresó y le indicó a Jack dónde tenía que sentarse. Los músicos volvieron a sus sitios, y el hombre blanco, a una señal de Rudy, dijo: “Okey, Bags’ Groove, toma 2”.

Volvió a sonar el tema que Jack había oído a través de la puerta. El bajista tocaba con los ojos cerrados; el batería, en una esquina del salón miraba al infinito; el vibrafonista estaba combado sobre su instrumento como un interrogante. Cuando Miles terminó su solo, Monk, el pianista, pareció revivir. A Jack le sonaba de los discos de su hermano, y le recordó a la primera vez que había probado la cerveza: le supo amarga, pero intuyó que le acabaría gustando.

Unos días antes Jack y sus dos mejores amigos se habían reunido en secreto para beber sus primeras cervezas y ojear el número de diciembre de Playboy. Jack sabía que la revista publicaba críticas de discos de jazz, pero aquel diciembre de 1954 la chica del mes era Marilyn Monroe, a la que él y sus amigos estudiaron concienzudamente y en silencio mientras se pasaban la cerveza.

De repente volvieron el silencio y las voces. Jack notó que Rudy y el otro hombre blanco hablaban en voz baja “… ahora hacemos uno de sus temas y todos contentos”.

– ¡Miles!

– …

– ¿Satisfecho con esta toma?

– Sí, Ira.

– ¿“Bemsha Swing”?

– Vale. ¿Monk?

– ¿Puedo tocar en mi tema? – preguntó Monk en tono sarcástico.

– Tú mismo – respondió Miles con desdén.

– ¡“Bemsha Swing”, toma 1!

Esta vez tocaron todos juntos y Monk acompañó a Miles. Jack había oído en disco a Miles Davis con Charlie Parker, y a Milt Jackson con Monk, y nunca se los hubiera imaginado así. Miles era bajo, delgado y apuesto. Thelonious Monk, casi siempre sonriente, era enorme, rotundo y enigmático como su nombre. Milt Jackson aparentaba estar serio, pero nada comparable al fuego de los ojos de Miles cuando miraba al pianista.

Ésa fue la primera vez que Jack oyó la trompeta de Miles en vivo, y estaba deslumbrado por su luminosidad. Cada vez que se llevaba el instrumento a los labios inundaba la habitación de una luz cálida y aterciopelada. Jackson, a su vez, parecía un herrero arrancando chispas al metal de su instrumento. Al fondo, el bajista y el batería mantenían un latido constante que desde hacía un buen rato tenía a Jack asintiendo rítmicamente.

Cuando llegó el solo del pianista, Miles se acodó en la cola del piano mirando fijamente a Monk. Éste no se inmutó y siguió tocando, las manos rígidas, aleteando sus codos y pateando con fuerza el suelo de los Van Gelder.

– Miles, ¿quieres otra? – preguntó Ira al final del tema.

– Yo no – contestó Miles mientras estiraba el brazo para sacar una partitura. – Acercaos al piano.

Miles se sentó, desplegó la hoja y les explicó el tema “… y después coros de 32 compases, con estos acordes…”

– ¿Qué tal?

– ¡Oh! – repuso Jack sobresaltado – Muy bien, muchas gracias, Rudy.

– ¿Quieres beber algo?

– Oh no, muchas gracias.

– ¿Ira?

– Una cerveza fría.

Rudy regresó con una cerveza, que le pasó a Ira cuando éste se alejó de su preciado equipo. A pesar de su apariencia, con sus gafas y su flequillo perfectamente peinado, Rudy era el señor del castillo y sus palabras eran órdenes. Si Ira se quería tomar una cerveza, tenía que sentarse lejos de su instrumental. Los músicos –con quienes nunca coincidía más allá de aquellas paredes– también obedecían ciegamente sus indicaciones, pero no por sumisión, sino porque sabían que Rudy se tomaba la música tan en serio como ellos.

El grupo alrededor del piano se disolvió. Las indicaciones de Miles no bastaron para evitar varios comienzos en falso y algún tropiezo. El tema era poco más que una escala, pero la novedad y las interjecciones de Monk hicieron que Miles parara varias tomas.

Jack estaba anonadado. Se sentía aislado del mundo, ajeno al zafarrancho culinario que estaba montando su madre, como en todas las Nochebuenas, a escasos metros de donde estaba él. Su hermano estaría ya de camino desde Nueva York. Caía la tarde y el sol ocre proyectaba las sombras de los árboles sobre las cortinas que había detrás de Jackson.

Por fin arrancaron con el tema. Jack reconoció un par de viejas canciones en el solo de Miles y notó que a veces Monk dejaba de tocar para escuchar mejor al bajo y a la batería, perfectamente engranadas en un swing infeccioso. El batería sonreía mirando al infinito. Estaba concentrado en la música, pero a la vez pensaba en si debía mudarse para siempre a París. Ya había vivido allí una temporada y le tentaba la idea. Y el Modern Jazz Quartet, que se acababa de formar, no terminaba de convencerle.

Cuando terminaron, Miles pidió cinco minutos para salir a fumar un cigarrillo. Percy, el bajista, y Milt Jackson le siguieron, dejando atrás a Monk y a Kenny Clarke, el batería, que tomó asiento junto a Monk. Le echó un trago a la botella de ginebra y empezaron a tocar juntos. “¡Hey, ‘Epistrophy’! ¿Ésa la escribisteis juntos, no?”, preguntó Ira desde el otro lado de la sala. Clarke explicó que sí, pero que se la había enseñado Charlie Christian. Monk asintió y empezó a tocar una balada, mientras Clarke se sumía en sus pensamientos. Hacía ya más de diez años que él, Monk y Christian tocaron juntos en Minton’s. Antes de la guerra. Antes de regresar de Europa a un país de racistas desagradecidos.

– Eso es lo mejor que has escrito jamás, hijoputa – le espetó Miles a Monk según entraba en el salón. Dirigiéndose a todos, añadió:

– “The Man I Love” y nos vamos a casa y – se giró hacia Monk – no quiero tonterías. Monk, en ésta tampoco me acompañes.

Monk no dijo nada. Pero entonces, pasada la introducción de Jackson, en mitad del primer solo de Miles, Monk sobresaltó a toda la concurrencia:

– Rudy, ¿el baño, por favor?

La retahíla de juramentos que profirió Miles terminó por helar el ambiente de aquella habitación. Monk ya se había levantado del piano cuando Miles se encaró con él, llamándole negro de mierda entre muchas otras cosas. Monk le contempló en silencio, giró sobre sus talones y salió de la habitación para ir al baño. Miles se terminó la botella de ginebra, siguió jurando y mascullando entre dientes “… se va a enterar…”

– Miles, ¿seguro que aún quieres tocar “The Monk I Love”? – preguntó Jackson, irónico.

– Su música me encanta, tío, pero él es un hijoputa como la copa de un pino– repuso Miles, algo más calmado.

Jack sintió la mano de Ira sobre su hombro. Estaba aterrorizado. Nunca había visto a un grupo de negros tan de cerca, y menos aun, tan enfadados, y temía que se enzarzaran en una pelea. Cuando Monk regresó, se sentó al piano y dijo sonriendo plácidamente “listo; cuando quieras, Miles”.

Éste volvió a jurar en voz baja, volvieron a empezar y consiguieron una toma completa. La introducción de Jackson y la luminosa trompeta de Miles devolvieron la calma a la sala, y a Jack se le humedecieron los ojos. Hacía dos años que no veía a su hermano mayor, a su héroe. Al llegar el solo de Jackson, subió el tempo y al momento se contagiaron todos del implacable swing y la inventiva del vibrafonista. Hasta que llegó Monk, que se limitó a tocar la melodía, pero en cámara lenta. De pronto Jack sintió una gran desazón. ¿Y si no volvía a ver a su hermano? Cuando Miles tomó el relevo como voz principal, Jack casi deja escapar un suspiro, aliviado por la suavidad de aquella trompeta de San Luis, absorbente, que le aisló por un momento del mundo exterior, del hermano mayor al que no veía desde hacía dos años, de su madre, a la que debería estar ayudando, de la cerveza, de Marilyn, del béisbol. En aquel trance, el mundo había dejado de existir más allá de aquellas cuatro paredes.

Ira y Miles hablaron brevemente, y acometieron una nueva toma. Ya era noche cerrada. Las farolas iluminaban la calle y proyectaban las sombras de los primeros copos de nieve de aquel invierno, que empezaron a caer cuando Jackson abrió con cuatro compases de genuina ternura. Aquellos adultos negros, serios, casi agresivos, escondían una sensibilidad trágica, que hacía que a Jack le faltara el aire, especialmente cuando Miles parafraseó lentamente la melodía. Como antes, Jackson sorteó ágilmente los obstáculos que Monk iba arrojándole en su camino, y éste volvió tocar la melodía en cámara lenta, espaciada. Hasta que se detuvo en seco.

En una fracción de segundo el estupor se adueñó de los rostros de todos los presentes, salvo en el de Monk, que sonreía plácidamente mientras escuchaba a Percy y Kenny destilando swing. Jack se estremeció al ver a Miles levantarse, pero éste se limitó a tocar desde el fondo de la sala, caminando hacia el micrófono y mirando fijamente a Monk, que dio un respingo al oír a Miles y sin perder el compás retomó su solo, esta vez en tiempo real. Jack aún esperaba una pelea al ver cómo el pianista y el trompetista se miraban fijamente, pero entendió que no ocurriría nada al oír cómo Monk le cedía el paso a Miles, con sus respectivas melodías entrelazadas en un efímero tango de pasión y swing, más allá del amor o el odio. Cuando Miles se calzó la sordina, la luz alegre que irradiaba su trompeta se tornó mortecina, agridulce, con sombras. Jack, Rudy, Ira, todos sintieron un escalofrío cuando Miles retiró la sordina y parafraseó “’Round Midnight”, la balada de Monk. Éste sonrió, asintiendo en silencio.

Jack estaba traspuesto, agotado por tanta emoción. No alcanzó a oír a Ira felicitando a Miles y a éste quejándose por las ventas de sus discos y amenazando con pasarse a una gran compañía como Columbia. Cuando Rudy terminó de empaquetar la cinta para dársela a Ira, se dirigió a Jack:

– Bueno Jack, supongo que es hora de irse.

Jack se levantó en silencio, ajeno a los músicos, que ya se iban. Clarke le sonrió al pasar con su batería ya plegada.

Cuando salió al porche, Jack vio la silueta de un hombre con un bulto a la espalda andando hacia su casa. Salió corriendo y arremetió con tal fuerza contra su hermano, que cayeron los dos rodando por la nieve, aún inmaculada. Tom estaba completamente sorprendido por la arremetida, por lo que había crecido su hermano pequeño, por el despliegue masivo de cariño y porque Jack lo dejó tirado en el suelo y volvió corriendo hacia la casa de los Van Gelder.

Aún con nieve en el pelo se acercó a los músicos, que estaban deseándose feliz Navidad antes de repartirse en dos coches, y les dio las gracias:

– No había oído nada tan bonito en mi vida.

Saludó con la mano a Rudy y, a la vez que corría para volver a derribar a su hermano, se le quebró la voz al gritar:

– ¡Feliz Navidad!

© Fernando Ortiz de Urbina, 2004

Descubre más desde Tomajazz

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.